法尊法师与汉藏教理院

时间:2020-04-30 | 栏目:近现代高僧大德 | 点击:次

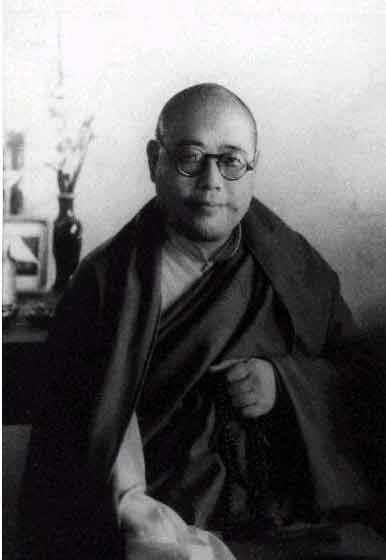

法尊法师(西元1902~1980年)

法尊法师,也是民国初年与能海法师同时入藏学法的僧侣之一。民国十三年(一九二四年),自日本学东密回国的大勇法师,在北京慈因寺设立“藏文学院”,武昌佛学院的首届毕业生多人由武汉北上,入院就读,法尊也是武昌首届毕业,而入藏文学院求学者。民国十四年(一九二五年)五月,大勇改藏文学院为藏留学法团,率领团员二十余人首途赴藏。途中大勇于十八年病殁,而法尊于二十年抵达拉萨。他是近代汉地僧侣赴西藏学法较有成就的一位,他翻译出了大量的西藏经典,是沟通汉藏文化的主要人物之一。

释法尊,俗家姓温,河北省深县人,清光绪二十八年(一九○二年)出生。法尊幼年家庭贫困,断续读了三年私塾即辍学,民国八年(一九一九年),十八岁时到保定府皮鞋店做学徒,以经常生病,致手艺无成,乃有厌世出家的思想。民国九年(一九二○年)春末,逃离皮鞋店,到五台山投入玉皇庙出家,依瑞普和尚(法名觉祥)落发,法名妙贵,字法尊。在庙中撞钟击楗,随众操作杂务,早晚学习念诵功课。

民国九年(一九二○年),依太虚法师出家的大勇法师,途经五台山,玉泉庙寺众请大勇开示,大勇为众讲《八大人觉经》、《佛遗教经》,法尊初闻法义,心生欢喜,遂对听经发生兴趣。民国十年(一九二一年)春节期间,山中广济茅篷打佛七,法尊去参加,佛七后即留在广济茅篷参学,夏天复听大勇讲《阿弥陀经》,及听远参法师讲《梵网经》,对佛经中的名相有了初步的理解。到了下半年,闻得北京法源寺传戒,同时太虚法师也在北京广济寺讲经,法尊随著大勇到了北京。时太虚法师在武昌筹办佛学院,法尊在大勇的引见下,谒见了太虚法师,申述他欲入佛学院的愿望,蒙太虚法师面允。是冬在法源寺受戒后,随著诸戒子到南京宝华山入昌隆寺学习戒法。

民国十一年(一九二二年)冬初,武昌佛学院开学,法尊离开宝华山到武昌入学,在院两年,先后学习《俱舍颂》、因明学、佛教史、三论、《解深密经》、《成唯识论》、《密宗纲要》等经论,对于佛教的大、小、显、密有了一个轮廓的认识。民国十二年(一九二三年)冬,大勇由日本学“东密”回国,在佛学院传授文殊修法,法尊亦预会学习。民国十三年(一九二四年)夏,法尊自武昌佛学院毕业,时大勇法师在北京慈因寺成立“藏文学院”,函约武院毕业同学到北京学藏文。法尊与同学大刚、超一、严定、观空、法舫等联袂北上,到北京入藏文学院受学。

大勇创设藏文学院的目的,在于联络同道入藏学法。他曾请西藏哲蚌寺的多杰觉拔尊者到院为导师,为学僧讲解西藏佛教各派传承、学法、修持、成就过程等。大勇于民国十四年(一九二五年)五月,把藏文学院改组为“留藏学法团”,做入藏学法准备。并得到武汉地区护法居士汤铸新、胡子笏、但怒刚、刘亚休等经济上的支持(特别是曾任福建省长的胡瑞霖子笏居士支持最力),乃于是年六月四日成行。学法团一行二十余人,由大勇任团长,除数位办事务的居士外,出家众有法尊、法舫、观空、严定、超一、朗禅、雪松、大刚、恒演、密悟、密慧、天然、圆住、会中、密吽、法芳、恒明、智三等二十四人。学法团由北京出发,经汉口、宣昌、重庆抵达嘉定,登峨嵋山住下来,打佛七兼以避暑。

民国十四年(一九二五年)秋末,学法团由四川嘉定启程赴西康雅安,这时团员加上驮夫,总数到了三十多个人。嘉定到雅安这条路上,土匪出没,安全堪虞。但团员们学法心切,不把匪患放在心上;也亏得土匪希望政府招安,对学法团不但不加骚扰,反加以保护企图立功,这样学法团平安到了雅安。在雅安休息数日,经十余日行程到打箭炉,途中有惊无险,到打箭炉暂住安却寺。时序已到寒冬,大勇法师临时请了一位土著藏文教师,为大家补习藏文。

那位教师藏语还可以,藏文并不高明,到了民国十五年(一九二六年)初春,法尊、朗禅两人不愿再浪费时间,要求大勇同赴跑马山去学经。大勇应允,与三人同到跑马山,依一位慈愿大师学藏文文法,及宗喀巴大师的《苾刍戒释》、《菩萨戒释》、《菩提道次第略论》。这一年的学习,使法尊对于西藏的佛法,“生了一种特别不共的信仰”。他在〈入藏的经过〉一文中,说出了他学习的心得:

这一年所求的学非常满意,对于藏文方面也大有进境,对于西藏的佛法,生了一种特别不共的信仰。因为见到《苾刍戒释》、《菩萨戒释》的组织和理论,是在内地所见不到的事。尤其是那部《菩提道次第略论》的组织和建立,更是我从未梦见过的一个奇宝。我觉得发心求法的志愿,总算得到了一点小结果,那怕我就算死在西康,我也是不会生悔恨心和遗憾的了。

滞留打箭炉期间,法舫接到太虚大师的信,催促他回武昌佛学院。法舫以入藏因缘未具,就回武昌去了。是年十月,四川籍的能海法师,带著一位永光师也到了跑马山,同依慈愿大师学法。大勇集合学法团团员法尊、朗禅、观空、大刚、严定、超一等十五人,加上能海、永光共十七人,共议决定次春入藏,并于佛前共发大愿曰:

赴藏求法乃吾侪之志愿,境愈困难,志愈坚定,纵令碎骨粉身,尚期来生满愿,何况其他乎?

民国十六年(一九二七年)春,大勇率领学法团人员入藏。这一次出发,有官兵护送,途中县长等官员,对团长大勇郊迎郊送,十分恭维,且争相皈依,大勇也感到十分威风。到了甘孜,住在商人家。因为大勇途中太铺张,西藏方面误认为是政府派遣的人员,来了一纸公文挡驾,不允入藏。并通知甘孜商人,不准带汉人入藏。

到了五月间,朗禅到木娘乡学经,法尊随大勇等移住札迦寺,亲近札迦大师,及依大师的弟子俄让巴、格陀诸古二师学经。法尊依俄让巴听讲《菩提道次第广论》,依格陀诸古学《因明初机入门》、《现观庄严论》、《辨不了义论》等多种经典,使他对西藏学有了更深一层的认识。民国十七年(一九二八年)秋间,素负盛名的安东格西到了甘孜札迦寺,朝礼札迦大师,告知大师他受昌都寺之请弘法,请示行止。法尊在格陀诸古的介绍下谒见了安东格西。安东学识渊博,智慧如海,法尊的许多困难死结,皆由安东为他迎刃而解,使他佩服得五体投地,这是他以后依止安东格西的因缘。

民国十八年(一九二九年)九月十七日(戊辰年八月初四),札迦大师示寂。五日之后──九月二十二日,大勇法师也在札迦寺逝世了。大勇俗名李锦章(西元一八九三~一九二九年),四川巴县人,清光绪十九年生,民国初年毕业于四川法政学校,曾在军政界任职。民国七年(一九一八年),因听佛源法师讲经而皈依佛教。民国八年(一九一九年)到上海依太虚法师剃度出家,继而在金山寺受具戒。民国十一年(一九二二年)东渡日本,在高野山学密,年余后返国,在上海、杭州、武汉弘传东密。继而在北京成立藏文学院,组团入藏。大勇以生活过于艰苦,而积劳致疾,逝世之时年仅三十七岁。

学法团僧侣死于途中者不止大勇一人,先大勇而死者二、三人,未久又有一位智三法师也逝世了。这时学法团的人分散各地,大勇、智三之死,全是法尊办的后事。

民国二十年(一九三一年)春天,法尊与朗禅、常光、慧深一行四人,西行进入西藏,抵达昌都。朗禅、常光两人稍住数日即赴拉萨,而法尊和慧深,是以亲近安东格西为目的,便留在昌都,依安东受学,半年之间,受了四十余部大灌顶。十月随著安东格西到拉萨,继续依安东受学,先后曾学习《因明总义论》、《菩提道次第广论》、《密宗道次第广论》、《五次第广论》等经典,直到民国二十二年(一九三三年)夏天离藏为止。

在昌都期间,法尊致书于支持学法团经费最力的胡子笏居士曰:

子笏居士惠鉴:鱼雁相隔,两载有奇矣...此二年之经过,今略而言之。客岁初春,送勇公灵骨返(打箭)...今春三月九日,尊与朗法师等买马起程,二十三日抵昌都,因春草未发,马乏中途,其中之苦,急笔难形矣。

昌都寺中有一格西(按即安东格西)学德兼优,映夺全藏,原籍青海,民国初时由青海来甘孜,依札迦大师遍学显密。次承师命赴果罗地界,建兴正法,凡六、七载,养成弘法将才多人。次受昌都寺之请,亦于寺中重振遗教???尊初来昌都之愿,实欲将此格西迎回中国,渐学渐译,渐次弘传,以免多年羁留藏地之苦,中华亦有早日弘法之望,敝院之果亦可速熟,勇公之志亦得早满,诸居士施助之苦衷,亦必不致空无果利矣。

更加虚公老师(按指太虚大师)欲办世界佛学院,其中藏文佛教一科,亦难洽人以维持耳。此志前已函启虚老法师,深蒙赞许。尊至昌都时,即将此意详白格西座前,格西亦深赞励...。

民国二十二年(一九三三年),法尊接连收到太虚大师的信函,催促他速回重庆,主持新创设的“汉藏教理院”。他自感吃尽千辛万苦才到了西藏,所学无多就弃宝藏而不挖掘,实在可惜。但以太虚大师是他唯一无二的恩师,不回去有违大师的期望,不得已于是年冬初离开拉萨,搭上商帮骑马同行,取道印度返回重庆。

抵达印度,他认为若不朝礼圣迹,将会终身遗憾。他朝礼了佛陀成道处菩提道场,佛陀初转法轮处的鹿野苑,佛陀涅槃处的拘尸那城沙罗树林,再往尼泊尔朝礼佛陀诞生处的蓝毗尼园。民国二十三年(一九三四年)二月到加尔加答,参观大诗人泰戈尔创办的国际大学,继而买轮东渡,到仰光朝礼大金塔,并在慈航法师创立的“中国佛学会”讲经。到了初夏,乘轮船经槟榔屿、新加坡,六月抵达上海,随即转赴奉化雪窦寺,谒见太虚大师。问大师报告数年学法的经过,大师也对他说明汉院创立的过程及现状,要他及早赶到重庆。法尊在雪窦寺住了数日,辞别大师到南京访友,然后返回河北俗家探视。八月初经武汉抵达重庆。

汉院之成立,始缘于民国十九年(一九三○年),太虚大师应四川佛教会之请,入川弘法。与四川省主席刘湘见面,刘湘谈及欲选派汉僧入藏留学,以沟通汉藏文化。大师谓不如在四川设立学校,集合汉藏僧青年加以训练,做为促进汉、藏民族团结的桥梁。刘氏赞同此议,复得成都、重庆诸大居士何北衡、王旭东、王晓西等之协助,乃以重庆北碚缙云寺为院址,命名曰“世界佛学苑汉藏教理院”。二十一年春,太虚大师命弟子中四川籍的满智法师,赴重庆设置筹备处,负责汉院的筹备工作。满智于半年之间,把一座破落不堪的缙云寺,整理成一所教学的学府。太虚大师乃命满智为汉院教务主任,负责院务;以超一为事务主任,以岫庐、慧松等为教师。是年暑假招生,于八月二十日举行开学典礼,太虚大师亲临主持,以“澹宁明敏”四字为校训,并赋诗曰:

温泉辟幽径,斜上缙云山;

岩谷喧飞瀑,松杉展笑颜。

汉经融藏典,教理叩禅关;

佛地无余障,人天自往还。

汉院初创,百废待举,满智主持院务年余,以辛劳过度,患了喀血病,于民国二十二年(一九三三年)辞职养病。太虚大师因命遍能法师暂为维持,遍能处理事务不周到,教员传戒(即后来的巨赞法师)、熊东明(出身于南京支那内学院),酝酿改汉院为支那内学院二院,幸院护何北衡居士不为所动,改组之谋未逞。是以大师催促法尊由西藏速回重庆,俾能到汉院主持院务。法尊于民国二十三年(一九三四年)八月抵达汉院后,以代理院长的名义,代太虚大师挑下了重担。法尊接事后,先后得苇舫、尘空相助,汉院始安定下来。

法尊在汉院期间,他一直挂念著请安东格西到内地弘法,以便学习他前所未学到的教理。但要迎请密教大德,必须有足够的经费,以此他颇为蹰躇。民国二十四年(一九三五年),他会见了在成都弘法的阿旺堪布,阿旺邀法尊到啥冀簿员愠锟睢K擞谑悄晗奶斓搅顺啥迹⑼安冀舱驴Υ笫λ斓摹捶⒃肝摹担谓沧诳Π痛笫Φ摹对灯鹪蘼邸罚ㄗ鸬H斡镆耄锛艘槐视氚捕裎鞯穆贩选G锛荆ㄗ鸢押涸涸何窠桓涛裰魅挝撤ㄊΥ恚俣雀拔鞑亍?br/> 法尊二度入藏的主要目的,是迎请安东格西,但还另有他的理念,他在〈入藏的经过〉一文中说得很明白:

我想迎师的原因,便是我觉得一个人用尽一生精力去求学,也难得学好和学完善,尤其是想翻译经论,对于汉文和佛学必须先有相当根柢,学好藏文佛学之后,才能够正式翻译。不然,就是将藏文佛学,学到第一等第一名格西的程度,仍然是个藏文佛学的格西,遇见真正翻译的时候,仍不免默然向隅。那与翻译经论和世间书籍,何益之有呢?

法尊二次入藏,仍取道海路。他于民国二十四年(一九三五年)九月底由重庆出发,先到南京领取护照,到上海面谒太虚大师报告经过,然后由上海买轮赴香港,转轮抵新加坡,再转赴仰光,休息周余,由仰光买轮赴印度,于是年十二月下旬抵加尔各答。购置入藏所需的用品行装后,于民国二十五年(一九三六年)元月中旬,与一位叶增隆先生一同雇骡驮行装,两人随骡徒步入藏。

途中为避免英国人的刁难,凡至关隘,必先躲起来,半夜再悄然逃过。法尊自回到内地后,一年多很少走远路,又因新做的皮靴太紧,上路第二日便将脚后跟磨掉了两块皮,下午又挤磨掉了三个脚趾甲,痛彻心肺,他仍咬牙前进。晚间住在桑零曲喀的荒村中,腊月寒天,温度零下二十度,两足疼痛难以入眠。第二天仍然上路,走了七日,抵达大镇帕里克,住在汉人朋友马义才的商号中,休息数日,马义才为他和叶增隆雇了两匹骡子代步,继续上路。三天后是农历正月初一,两人在翻山的最高点卡炉过夜。又继续前行数日,于二月中旬(旧历正月初九)到达拉萨。

这时安东格西在拏墟绒波寺弘法。他找到格西的管家,管家交给了他两封安东格西的信,信中要他在拉萨请到所需的经书数驮,到帕克里会合同去昌都。他欢喜万分,精神一振,连身上的病痛都好了一半。继而就忙著请经书的事。不意数日之后,格西的管家面带悲戚的找到他,说专差赶来告知,格西于正月初二在拏墟圆寂了。法尊闻此噩耗,一阵热血上涌,几乎昏倒。他强忍悲痛,到各处佛殿供灯,并致电给法舫法师曰:

法舫兄惠鉴:尊于古历正月九日到拉萨,闻恩师去夏受拏墟施主请往弘法...呜呼!天不佑人,兹于十四日惊悉恩师已于正月初二日,弃舍一切苦恼众生而圆寂,闻信之下,几至昏倒...今日即当更整行装往拏墟拜谒恩师遗身也。噫!弟此次由南洋而印度而西藏,途中已大受创,足破脚肿,已成跛人,初尚仗心中喜乐以维持,今者苦痛生于身,忧恼攻于内,或亦不久于此世乎!此行大约一月半始能返藏,急上数言,余容后叙...法尊拜上,古正月十八。

发出电报后,他随著安东格西的管家弟子等同赴拏墟,途中遇上大风雪,雪厚尺余,沿途冰天雪地,加以一行人途中全是露天食宿,使法尊罹患了腿部转筋的毛病,同时又患了痢疾。拖著病体于二十二日抵达绒波寺,休养数日,三月六日为安东格西荼毗之期,众人推法尊主法,法尊乃以大威德护摩法焚化,事毕返回拉萨。

在拉萨他依止绛则法王学法,听讲《苾刍戒》、《德光论》、《具舍论.随眠品》等。同时另外拜访了几位大德,请入内地弘法。这些人有的是为事所阻,有些是不愿到内地,结果是一位也没有请到。八月间,又连奉太虚大师及汉藏教理院函电催促,他乃将请到的经书先包扎成驮。时因夏季河水未退,于十月下旬始依骡帮成行,十一月抵印度,将经书交转运公司转运,他个人先买轮东归。

法尊于民国二十五年(一九三六年)十月离开西藏时,请回的有《藏文大藏经》,和宗喀巴大师及其弟子们的大批著作,在印度交由转运公司运回。他自己则经香港转广州,乘火车抵武汉,到武昌世界佛学苑图书馆(即武昌佛学院旧址),法舫法师接待他住下。住了半个月,为图书馆研究部学员讲俩一部《唯识二十颂》及《菩提道次第修法》,于十二月下旬溯江西上,民国二十六年(一九三七年)元旦期间抵达重庆,回到缙云山的汉藏教理院。院务在苇舫法师代理下一切安定,课程由严定法师等任教,也照常进行。法尊回院后稍为休息,即奉太虚大师命,以代院长名义接下院务,开始了他的教学与翻译工作。

是年七月日寇侵华战争爆发,九月太虚大师入川,上缙云山为汉院学生讲话,继而驻锡重庆长安寺佛学社。及至京沪被日寇窃占后,武汉成为军事重镇,民国二十七年(一九三八年)春,法舫解散了世佛苑的研究班,也到了重庆。太虚大师命他到汉院接任教务主任,为法尊分劳,法尊得有较多时间从事译经工作。

由民国二十七年(一九三八年)到民国三十四年(一九四五年)这段时间,是汉院教师阵容最坚强的阶级。除了最受学生敬仰的法尊、法舫外,他如印顺、雪松、福善、严定,及学监佛性等,都是最受学生欢迎的教师。还有一位张仲如(纯一)教授,他本是基督教徒,后来皈依了佛教,写过一册《佛化基督教》,流通极广。他在日寇侵华时避难到了重庆,太虚大师请他到汉院任教,为学僧讲《墨子》。

教理院的学制,是太虚法师制定的。大师一向主张八宗并弘,所以院内课程没有宗派之分。同时亦重视学僧的修持,和一般寺庙一样,学僧早晚要上殿,早殿后要坐香。所授课程,有被西藏佛教称为两大车轨的中观与唯识,同时亦有具中国特色的天台学、华严学,及小乘俱舍学,《四分律戒本》,各宗宗史等,科目可说相当完备。而藏文一科更为必修的科目,目的自然是将来要负起沟通汉藏佛教文化的重任。

民国二十八年(一九三九年)七月,教理院举行第二届学僧毕业典礼。太虚大师上缙云山亲自主持典礼,并开办了一个为时三周的暑期训练班。为学生讲《我的佛教运动略史》、《我怎样判摄一切佛法》,前者使学僧们认识了大师改革佛教的悲愿与理念;后者使学僧们对于整个佛法,有了概念性的认识。

抗战期间,汉院也出了一些杰出的学生,如正果、演培、妙钦、续明,白慧等,后来都是弘化一方的法将。演培于民国四十一年(一九五二年)由香港来台湾,除办学外,担任过台北善导寺、日月潭玄奘寺等大寺院的住持,后来弘化东南亚三十余年。妙钦后来在菲律宾弘化,续明在台湾主持福严佛学院,晚年弘化东南亚。白慧曾随法舫留学印度国际大学、蒲那大学,先后获硕士、博士学位,一九五一年回到大陆。以上这些人,前三位已先后逝世了,白慧在大陆则生死不详。

这里特别要介绍的,是正果法师(西元一九一三~一九八七年),他是四川自贡市人,十九岁出家,民国二十五年(一九三六年)考入汉藏教理院,在本科、研究部先后读了六年,民国三十一年(一九四二年)毕业,以成绩优异,留校任教。民国三十四年(一九四五年)日寇侵华失败,无条件投降,外地来的教师先后复员东下,正果继任教务主任,成汉院后期,法尊最得力的助手。

民国三十六年(一九四七年)三月十七日,太虚大师于上海玉佛寺示寂,法尊闻讯赶赴上海奔丧,院务交由正果代理。民国三十八年(一九四九年)冬,国民政府退迁台湾,解放军入川,法尊急于返回河北家乡探视,离开了他主持十五年余的汉藏教理院。一九五○春,法尊到北京,参加了菩提学会翻译组的工作。是年冬季,正果到北京与法尊见面,商议把汉藏教理院,交给解放军西南军区文教处,法尊同意,这一所成立后历时二十年的学府也于此结束。

一九五六年,中国佛教协会在北京法源寺成立了中国佛学院,法尊出任副院长,兼授佛学课程。他的晚年生活,在〈法尊法师自述〉一文中说:

...一九六六年,文化大革命中,佛学院解后,我被打成黑帮,参加体力劳动。一九七二年,解除黑帮名义,恢复自由。一九七三年后,患心脏病,养病至今。(法尊作于一九七九年八月六日)

事实上,下放劳动期间,受了不少折磨,两脚砸伤致残,以后不良于行,他都没有写出来。就在这篇〈自述〉完成之后的一年有余,于一九八○年十二月十四日,圆寂于北京广济寺。世寿七十九岁,戒腊五十九夏。

法尊一生对于佛教的贡献,在于弘扬藏传佛教,沟通汉藏文化;而这些贡献的基本关键,在于他翻译了大量的西藏佛教经典,写出了不少有关西藏佛教的论文,为信仰、研究西藏佛教者提供了指标与方便。

法尊的译经事业,可以分为三个阶段。第一阶段,是民国十四年(一九二五年)至二十五年(一九三六年)的十二年间。这十二年,前九年还是修学阶段,并且两度入藏学法占去了十年以上,民国二十三年(一九三四年)到汉藏教理院后才开始译经。这一阶段主要的译作计有:

《菩萨戒品释》二册、《菩提道次第广论》二册、《密宗道第论》一册、《辨了不了义善说藏论》二册、《辨了不了义论释难》二册。

第二阶段,是民国二十六年(一九三七年)至民国三十八年(一九四九年)的十余年间,也是他译作量最高的一段时间。这十余年他主持教理院,在重庆、成都两地讲经说法,但仍译出了:

《现观庄严论略释》一册、《密宗道次第广论》二册、《苾刍学处》一册、《地道建立》一册、《入中论显密意疏》一册、《菩提道次第略论》一册、《修菩提心七义论》一册,以及《辨法法性论》、《七十空性论》、《缘起赞释》等。论著方面,主要的有《现代西藏》、《西藏民族政教史》、《藏文读本》等。

第三阶段,是一九五○年他入北京菩提学会译经组起,至一九八○年圆寂止。这三十余年间,只有在菩提学会时期,译出了《五次第论》、《七宝论》、《四百论颂》、《俱舍论略释》、《入中论略释》等数种,一九五五年为《大百科全书》宗教部分撰写了若干条目。值得一提的是,在此期间译出了一部《格西曲札藏文字典》,极俱实用价值。

一九六六年起,持续十年之久的历史浩劫“文化大革命”开始,他的译作事业是一片空白。直到圆寂之前的三年间,抱病译出三部有关因明的著作,为《释量论》、《释量论略解》、《集量论》,这是他一生最后的译作。

(于凌波著)